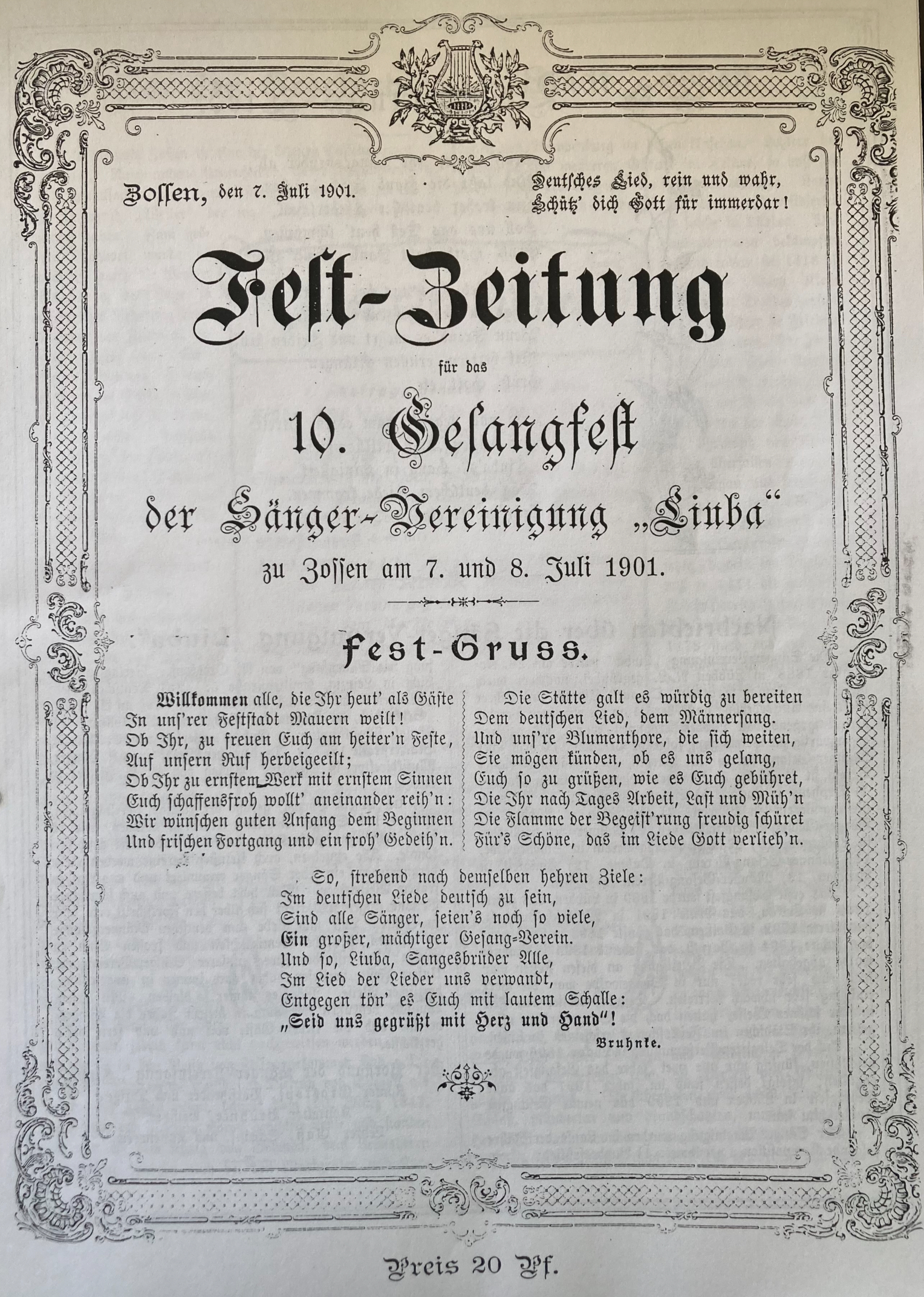

Am 7. und 8. Juli 1901 fand das 10. Gesangsfest der Sänger~Vereinigung „Liuba“ zu Zossen statt. Aus diesem Anlass wurde eine Fest~Zeitung am 7. Juli 1901 herausgegeben. Der hierin enthaltene und wunderbar zu lesende Abriss zur Geschichte Zossen’s schließt sich nun an. Viel Spaß beim Lesen.

Am 7. und 8. Juli 1901 fand das 10. Gesangsfest der Sänger~Vereinigung „Liuba“ zu Zossen statt. Aus diesem Anlass wurde eine Fest~Zeitung am 7. Juli 1901 herausgegeben. Der hierin enthaltene und wunderbar zu lesende Abriss zur Geschichte Zossen’s schließt sich nun an. Viel Spaß beim Lesen.

Aus der Geschichte der Stadt Zossen.

von F. Möllwitz

Die Feststadt Zossen ist eine der ältesten Ansiedlungen der Mark. Aufgefundene Urnenfelder, Armringe und andere Schmucksachen lassen darauf schließen, dass hier und in der Umgebung „Weiler“ der sog. „alten Deutschen“ gestanden haben. Zum größeren Wohnort wurde sie jedoch erst durch die Wenden erhoben, da die Lage in wasserreicherer Niederung ihrem Gewerbe, der Fischerei, besonders günstig war. Wendischen Ursprungs ist auch der Name der Stadt, welcher von „sosna“, d. h. Fichte abgeleitet wird. Deshalb führt Zossen eine Fichte und einen wendischen Fischspeer im Wappen. Mit etwa 30 umliegenden Dörfern bildete die Stadt

Die Herrschaft oder das Haus Zossen.

Der Sitz der alten Herrschaft war das Amt „Haus Zossen“. Es liegt mitten in der Notteniederung auf einem 4 bis 5 m hohen Burgwalle, dessen Alter wohl nicht mehr bestimmt werden kann. Die Burg stammt aus frühester Zeit und diente als unüberwindliche Grenzfestung der Lausitz, zu welcher Zossen gehörte, gegen den Teltow. Als 1244 (1238?) Markgraf Heinrich von Meißen vor Mittenwalde von den brandenburgischen Markgrafen Johann und Otto geschlagen wurde, fand ein Teil seines Heeres Zuflucht in der Burg. Als erste Besitzer derselben werden die Grafen von Torgau genannt, jedoch kann nicht nachgewiesen werden, wann und wie sie in den Besitz von Zossen gekommen sind. Die älteste Urkunde, welche Botho und Dietrich von Torgau als Herren auf Zossen nennt, datiert vom 20. März 1347. Die Herren von Torgau waren geachtete Leute und standen nicht nur bei dem König von Böhmen, dem Lebensherren über Zossen, sondern auch bei den Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg im hohen Ansehen. Letztere belehnten sie mit mehreren Gütern im Teltow, so dass sich die Herrschaft der Torgauer bis Potsdam erstreckte. Lange Zeit waren sie auch Landvögte der Lausitz und residierten, als solche in Lübben. Das Raubritterwesen bekämpften sie, und indem sie 1413 die Quitzow‘sche Burg Klein-Beuthen bei Trebin zerstörten, unterstützten sie Friedrich von Hohenzollern. Der Hauptmann von Klein-Beuthen, Gescke von Brederloiv, hatte nämlich im Verein mit dem Hauptmann der Burg Trebin, Christoph von Malitz, Zossen überfallen und Hans von Torgau aus seiner Besitzung vertrieben. Wie große Hoffnungen Hans von Torgau auf den Burg Grafen Frederich setzte, beweist die Tatsache, dass er 1414 die ganze lausitzische Herrschaft Zossen unter Friedrichs Schutz stellte. Doch 1478 starb das Ruhmreiche Geschlecht mit Bernhard von Torgau aus, und der Lehensherr König Matthias von Böhmen, hatte schon am 11. August 1474 dem verarmten Bothe von Eulenberg und seinen Söhnen Bothe, Otto, Ernst und Wend den Anfall der Herrschaft Zossen zugesichert. Aber kurz vor Bernhards Tode hatte Matthias „in Ansehnung des Umstandes, dass Bernhard von Torgau mit merkliche Blödigkeit seines Leibes sei umfangen und zu besorgen sei, er möge ohne männliche leibliche Erben von dieser Welt verscheiden“, die Herrschaft Zossen dem reichen Georg von Stein, Vogt beider Lausitzen und königlichem Anwalt in Schlesien, verschrieben, und die Herren von Eulenburg gingen leer aus. Sie überfielen zwar 1481 Stadt und Schloss, plünderten und brandschatzen, mussten aber die Herrschaft wieder an Georg von Stein zurückgeben. Dieser ist jedoch seines Besitzes nicht recht froh geworden, und schon 1490 verkaufte er Zossen für 16.000 rheinische Gulden (136.000 Mk.) an Johann Cicero von Brandenburg. Die Übergabe des Schlosses erfolgte am 17. November 1491. König Matthias hatte sich das Recht vorbehalten, gegen die Entschädigung von 22.000 rhein. Gulden (187.000 Mk.) Zossen zurückzunehmen.

Dieses Einlösungsrecht verkaufte er später an seinen Kanzler Ladislav von Sternberg, welcher gegen Zahlung von 7500 rhein. Gulden (63.700 Mk.) auf das Wiedereinlösungsrecht verzichtete. So wurde Zossen im Jahre 1516 ein brandenburgisches Krongut, und die Kurfürsten von Brandenburg waren Vasallen des Königs von Böhmen, bis Friedrich II. im Frieden zu Breslau (1742) die böhmischen Hoheitsrechte über Zossen aufhob. Schon 1502 möblierte Joachim I. das Schloss, richtete es zu einem Küchenamte, d. i. zu einer Sommerresidenz, ein und verschrieb aus dem Ertrag des Amtes seiner gemahlen Elisabeth 1000 rhein. Gulden (8500 Mk.) Leibrente. Ob er oder sein Nachfolger hier gewohnt hat, ist noch nicht festgestellt, aber Joachim Friedrich hatte 1599 auf Schloss Zossen die Privilegien der Stadt bestätigt. Joachim I. teilte seine Länder unter seine Söhne Joachim II. und Johann von Küstrin; er hatte aber über die Herrschaft Zossen, Teupitz und Bärwalde (bei Dahme) keine Bestimmungen getroffen. Gegen Zahlung von 50.000 rhein. Gulden (42.520 Mk.) behielt aber Joachim II. diese Länder. Er richtete die bei Neuhof, Wünsdorf, Mellen und Cummersdorf gelegenen sehen zur Fischteichen ein, und zur Anlage eines großen Karpfenteiches in der Nähe der Stadt schenkte ihm die Bürgerschaft das zwischen der Notte und der Mellener Chaussee gelegene Terrain, welches noch heute der „Karpfenteich“ heißt. Zum 30-jährigen Kriege diente die Burg mit ihren starken Türmen oft als Zufluchtsort für Freund und Feind. Bei dem großen Bande der Stadt im Jahre 1637 ging auch der hinter dem Pfarrgarten gelegene Vieh- und Wirtschaftshof in Flammen auf, welcher dann näher an die Note verlegt wurde, und 1641 verteidigte sich hier eine Abteilung der kaiserlichen tapfer gegen den schwedischen General Stahlhans, welcher sie bei der Übergabe „über die Klinge springen ließ“. Nach dem Kriege hat die Burg ihrer Bedeutung verloren. Sie ist nicht wieder als Sommerresidenz eingerichtet, sondern verpachtet worden. Die schadhaften Türme zerfielen; 1756 überwies die Regierung den Schutt des „demolierten“ Amtsturmes, welcher wahrscheinlich im Parke gestanden hat, zur Wegebesserung, und von der starken Befestigung sind nur noch Ruinen eines Turms vorhanden. —

In der schweren Zeit, welche 1806 über Preußen herein brach, opferte die Regierung auch das Krongut Zossen; 1812 ging es in Privatbesitz über und ist heute Eigentum des Herrn Ritterschaftbesitzers Beußel.

Die Stadt Zossen.

Stadt und Burg sind jedenfalls gleichzeitig entstanden. Weil aber die Stadt in jeder Beziehung dem Amt unterstellt war, konnte sie zu keiner Bedeutung gelangen. Aus dem selben Grunde hat sie auch sehr spät deutsches Stadtrecht erhalten. Erst am 12. November 1546 wurde ihr dasselbe nebst einer Reihe vom Privilegien von Joachim II. verliehen, und von dieser Zeit an gibt es eine gesonderte Geschichte der Stadt Zossen. Leider sind durch Brände und Kriege alle Akten verloren gegangen, so dass uns die Schicksale der Stadt aus dem 16. und 17. Jahrhundert wenig bekannt sind. Ein solcher umfangreicher Brand legte zum Beispiel am 17. April 1587 in wenigen Stunden 75 Häuser in Asche.

Auch der 30-jährige Krieg brachte schwere Zeiten über Zossen. An einer Heerstraße von Nord~Deutschland nach Böhmen gelegen, musste es im bunten Wechsel Freund und Feind beherbergen. 1620 sah es die englischen Söldner, welche aus Böhmen zurückkehrten, 1627—30 sog Tillys Armee Stadt und Herrschaft aus. 1631 brandschatzten die Schweden, 1633 die Kaiserlichen, 1636 wieder die Schweden den Ort. Um Pfingsten 1637 vielen die Kaiserlichen ein, raubten und plünderten, soviel sie nur fortschaffen konnten, und legten dann fast die ganze Stadt in Asche. 1641 erschienen die Schweden, errichteten auf dem Markt eine Schanze und beschossen die Burg, wobei die Kirche mit den benachbarten Häusern in Flammen aufging.

Die schnell aus Holz und Lehm errichteten und mit Rohr gedeckten Gebäude boten ausbrechenden Feuersbrünsten reichlich Nahrung, und dadurch wurde die Stadt am 11. März 1662 und am 18. März 1671 fast vollständig durch Brand zerstört. Sie hat zu dieser Zeit etwa 400 Einwohner gehabt, deren Zahl sich in der darauf folgenden langen Friedenszeit beständig mehrte. Viel hat die Stadt der Fürsorge Friedrich Wilhelms I. und Friedrich II. zu verdanken. Ersterer hatte hier wiederholt seine Kompanie seiner „langen Kerle“ im Stadtquartier, und damit ihm seine „lieben blauen Kinder“ nicht desertieren konnten, ließ er die Stadt mit einem Graben und mit hohen Palisaden umgeben. Während des siebenjährigen Krieges hat Zossen auch viel leiden müssen, aber unter Friedrichs Fürsorge erholte es sich schnell, so dass es 1780 schon 1227 und im Jahre 1800 schon 1443 Einwohner zählte. Bis 1806 war Zossen, auch Garnison für die Kompagnie des 3. Jägerbataillons.

Von großer Bedeutung für die Stadt war die Einführung der Städteordnung (1811), wodurch der Kiez und die Weinberge mit ihr vereinigt wurden. In der langen Friedenszeit nach 1815 hat sie sich stetig, wenn auch langsam, vergrößert, wozu die neuen Verkehrswege wesentlich beigetragen haben. Durch die 1840 fertig gestellte Berlin~Cottbusser Chaussee erhielten die Hauptstraßen gleichmäßiges Pflaster; der 1856—60 erbaute Nottekanal brachte eine brauchbare Wasserstraße und entwässerte Ländereien, und die 1875 vollendete Berlin—Dresdner Eisenbahn, wie auch die noch in dem selben Jahre eröffnete, königliche Militär~Eisenbahn schufen gute Verbindungen nach Norden und Süden, besonders mit der Hauptstadt Berlin, mit welcher Zossen im Vorortsverkehr steht. Durch die Verkehrswege ist es auch der Industrie möglich geworden, hier festen Fuß zu fassen; besonders zu erwähnen sind die Zementfabrik „ Adler“, und die Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen und bedeutende Gärtnereien. Durch Errichtung einer elektrischen Zentrale und einer Wasserleitung (1899) ist die Stadt voraussichtlich in ein neues Stadium ihrer Gedeihlichen Entwicklung getreten.

Die Kirche.

Das Christentum hat in Zossen schon frühzeitig Eingang gefunden, und schon 965 wird Zossen als Präpositur oder Parochie genannt. An der hiesigen Kirche haben immer mehrere Geistliche gewirkt; Rektor und Baccalareus hatten das Kantoren- und Organistenamt zu versehen. Von besonderer Bedeutung war die durch die Herren von Torgau 1430 erfolgte Gründung der Meßaltäre Corporis Christi und St. Martin, welche reich dotiert wurden. Durch die 1540 eingeführte Reformation wurde diese Stiftung zwecklos, und ihre Einkünfte wurden durch Unterhaltung der Schulen und des Hospitals verwandt. 1575 fand die erste General~Kirchen~Visitation statt. Bei der Beschießung der Burg durch die Schweden ging die Kirche 1641 in Flammen auf, und wegen der großen Armut konnte sie nur durch einen Holzbau ersetzt werden, welcher am Sonntag Misericordias domini 1649 durch den Inspektor (Superintendent) Koch feierlich eingeweiht wurde. Aber schon nach 80 Jahren war diese Holzkirche so baufällig geworden, dass ihr betreten mit Lebensgefahr verbunden war. Sie musste deshalb 1733 abgetragen und durch den heute noch stehenden Neubau ersetzt werden. Dem Geschmack des sparsamen Friedrich Wilhelms I. entsprechend, fehlte der Kirche, innen und außen jeglicher architektonische Schmuck; alles zeigt größte Einfachheit. Der niedrige Turm wurde 1829 umgebaut, und am 25. Mai 1873 (Sonntag Exaudi) wurde er durch Blitzschlag in Brand gesetzt. Durch die 1897 und 1899 erfolgte große Renovierung hat die Kirche ihr heutiges Aussehen erhalten.

Der Kietz.

Der im Osten gelegene Stadtteil „Kietz“ war ursprünglich ein wendisches Fischerdorf. „Kieza“ heißt im Wendischen die Fichtenhütte. Als die etwa im 10. Jahrhundert zurückkehrenden Deutschen die Wenden verdrängten, wurde diesen gestattet, sich außerhalb des alten Wohnplatzes neu anzusiedeln, wodurch hier, wie an anderen Orten der Mark der Kietz entstand. Mehrere Jahrhunderte hindurch lebten die Wenden streng abgesondert von den Deutschen, welche sie für die Ausübung ihres Gewerbes besonderen Kahnizins entrichten mussten. Später erst befreundeten sich Deutsche und Wenden, und durch Heiraten unter einander wurde der alte Zwist allmählich ganz beseitigt.

Die Kietzer bildeten von jeher eine besondere Gemeinde, hatten ihren Schulzen und ihre Schöffen, welche unter der Gerichtsbarkeit des Amtes standen. In Kirchen- und Schulsachen gehörten sie zur Stadt. Ebenso war das bis 1883 auf dem Kietze befindliche Hospital städtisch. Der dreieckige Platz diente bis 1802 als Begräbnisplatz für die 10 eingepfarrten Dörfer. Die Selbstständigkeit der Kietzer erreichte mit Erlass der Städteordnung 1808 ihr Ende. Zwar sträubten sich die Kietzer mit größter Hartnäckigkeit gegen den Anschluss an die Stadt, sie wussten auch die Verhandlungen mehrere Jahre hinauszuziehen, aber durch energisches Vorgehen der Regierung wurden sie gezwungen, das Bürgerrecht zu erwerben. 1840 brach auf dem Kietze ein großes Schadenfeuer aus und zerstörte viele Wirtschaften. Seit 1885 hat der Kietzplatz sein heutiges Aussehen; durch das Kriegerdenkmal und die Parkanlagen ist er zu einer Zierde der Stadt geworden.

Die Weinberge.

Die Weinberge sind jedenfalls im 10. und 11. Jahrhundert durch die Einwanderung der Deutschen aus dem Rheinlande entstanden. Der größte Teil des Mühlenberges und des sog. „hohen Feldes“ war mit Reben bepflanzt. Durch den 30-jährigen Krieg wurden die Anlagen verwüstet und sind zum größten Teile in Ackerland verwandelt worden. Dennoch wurden 1802 von 10 Weinmeistern 2000 Quart Wein gepresst, welche hauptsächlich zur Essigbereitung verwandt wurde. Bis 1884 enthielt der vordere Teil der Weinberge fast nur das Scheunenviertel. Durch eine Reihe von Bränden in den Jahren 1884—94 wurden jedoch die Scheunen zerstört, und an ihrer Stelle erhebt sich heute das stattliche Kreiskrankenhaus. Das diesem gegenüberliegende Grundstück No. 4 wird urkundlich schon 1430 als „freyhof am vorberge“ erwähnt.

Der hintere Teil der Weinberge verdankt seine Entstehung Friedrich II., welcher hier 17 Familien als Kolonisten ansetzte. Gleich dem Kietz hatte auch diese Kolonie ihre eigene Verwaltung und stand in Gerichtssachen unter dem Amte. Durch Einführung der Städteordnung wurde sie der Stadt einverleibt.

Übrigens: Die Sänger-Vereinigung "Liuba" wurde am 28. November 1888 in Lübben gegründet. Hierzu gehörten u. a. der Männer-Gesangs-Verein Golßen, Orpheus in Luckau, der Männer-Gesang-Verein in Lübben, der Görsch´scher Männer-Gesang-Verein in Baruth, dann Konkordia in Lübben, der Männer-Gesang-Verein in Dahme, der Männer-Gesang-Verein in Vetschau ... u. sw.

Wir bedanken uns bei Frau Edith Frambach; die Festschrift stammt aus dem Privatarchiv von Dieter Frambach.

Heimatliche Grüße

Thomas Krause (Zossen, 2025)

Quelle: Archiv des Heimatvereins "Alter Krug Zossen e. V. | Fest~Zeitung für das 10. Gesangsfest der Sänger~Vereinigung „Liuba“ zu Zossen | 7. und 8. Juli 1901 | am 7. Juli 1901 herausgegeben | Auszug: Aus der Geschichte der Stadt Zossen von F. Möllwitz